巻き肩

こんなお悩みはありませんか?

肩が前に出て見栄えが悪い

姿勢が悪くなった

周りから姿勢が悪くダサいと言われるようになった

肩が前に出て、背中が丸く見え、猫背のように見えることが多い

姿勢が悪く全体的に自信がない、弱々しい印象に見える

肩が前に出ると胸が引っ込んで見え、胸のラインが不自然に見えたり、身体全体のバランスが悪くなってきた

巻き肩が進行して首が前に出てしまい、顔や首回りのラインがハッキリせず顔が下を向いて見えたり、首にしわが寄ってきた

姿勢が悪くなり首や肩がこりやすくなった

仕事でデスクワークの時間が増え頭痛やめまいがするようになった

巻き肩について知っておくべきこと

巻き肩(まきがた)とは、肩が前に丸まっている状態を指します。長時間のデスクワークやスマートフォンの使用などで、姿勢が崩れることが原因で起こることが多いです。巻き肩は肩こりや首の痛みを引き起こす要因となり、進行すると姿勢全体に影響を及ぼすこともあります。

巻き肩の主な特徴としては、肩が前に出ることが挙げられます。通常、肩は自然に後ろに引かれているものですが、巻き肩では肩が前に突き出るような姿勢になります。また、胸を閉じた状態になり、猫背のような姿勢になることも特徴です。このような姿勢の変化により、胸の筋肉(大胸筋など)が硬くなり、縮む傾向が見られます。さらに、肩甲骨(背中の肩の骨)は通常後ろに引かれていますが、巻き肩では肩甲骨が外側に引き寄せられるようになります。

症状の現れ方は?

まず、長時間の前かがみの姿勢が挙げられます。デスクワークやパソコン、スマートフォンを使用する際、肩が前に丸まる姿勢が長時間続くことが多いです。これにより、肩の前部の筋肉(胸筋など)が緊張し、肩甲骨が引き寄せられず、巻き肩を引き起こすことがあります。

次に、筋力のアンバランスも関係しています。胸の筋肉(大胸筋など)が強くなりすぎて肩を前に引っ張ってしまう一方で、背中の筋肉(肩甲骨を引き寄せる筋肉)の弱化が進むと、肩が前に丸まることがあります。

加えて、運動不足により肩甲骨を使う動きが少なくなると、肩周りの筋肉が弱くなり、肩を後ろに引く力が不足し、肩が前に出る傾向が強まります。

日常的な姿勢の習慣も影響します。立っているときや歩いているとき、座っているときに無意識に猫背になっている場合、肩が前に出て巻き肩が進行することがあります。

また、ストレスや緊張も原因の一つです。ストレスや緊張が原因で肩や首の筋肉が無意識に硬直し、巻き肩を引き起こすことがあります。特にストレスが溜まっているときは、姿勢が悪くなりやすい傾向にあります。さらに、

加齢に伴って姿勢を保つための筋力が衰え、肩が前に出やすくなります。関節や筋肉の柔軟性が低下することも影響します。

その他の原因は?

他にも、視力の低下が原因になることがあります。視力が低い場合、無意識に顔を近づけて物を見ることが多くなり、その結果として肩が前に出て巻き肩が引き起こされることがあります。特に近くのものに目を凝らして見ることが多いと、姿勢が崩れる原因となります。

また、骨格の構造的な問題も関係しています。骨盤の前傾や腰椎の過度な反り(腰のカーブ)がある場合、それが巻き肩の原因となることがあります。骨格の歪みが原因で上半身のバランスが崩れ、肩が前に丸まることがあります。

さらに、肩の柔軟性が不足していると、肩周りや背中の筋肉が硬くなり肩の動きが制限されるため、前に出てしまうことがあります。特に肩関節の可動域が狭くなると、肩が後ろに引けず自然に前に出ることが多くなります。

加えて、栄養不足も巻き肩の一因です。筋肉や骨の健康を維持するために必要な栄養素(カルシウム、ビタミンD、マグネシウムなど)が不足していると、筋肉や骨が弱まり、姿勢の維持が難しくなり、巻き肩を引き起こしやすくなります。

また、過去に肩や背中、首周りに怪我や手術を経験したことがある場合も注意が必要です。こうした既往歴があると、無意識のうちに痛みを避ける姿勢を取ることで、体のバランスが崩れ、巻き肩が発生しやすくなります。

さらに、寝具が身体に合っていない場合も巻き肩の原因になります。枕やマットレスが自分の体に合わないと、寝ている間に姿勢が崩れ、肩が前に出ることがあります。例えば、枕が高すぎる、または低すぎると首や肩の位置が不自然になり、巻き肩を引き起こす要因となります。

巻き肩を放置するとどうなる?

巻き肩が進行するとさまざまな影響が出てきます。例えば、肩や首の筋肉に過度の負担がかかり、肩こりや首の痛みが慢性化することがあります。これにより、日常生活の中で不快感を感じやすくなります。

また、巻き肩が進行することで猫背が悪化し、全体的な姿勢が悪くなることもあります。姿勢が崩れると腰や背中にも負担がかかり、腰痛や背中の痛みが引き起こされることがあります。

さらに、胸部が圧迫されて肺が膨らみにくくなることで、深い呼吸がしづらくなります。その結果、酸素の取り込みが不十分になり、疲れやすくなったり体力が低下することがあります。巻き肩が続くと、肩や背中の筋肉に不均衡が生じ、筋力が低下することがあります。前面の筋肉(胸筋など)が過剰に使われる一方で、背面の筋肉(肩甲骨を引き寄せる筋肉)が弱くなることで、さらに巻き肩が進行することもあります。肩が前に出ることで血液やリンパの流れが悪くなり、血行不良が起こることがあります。これが続くと、肩や首周りにしびれや冷えを感じやすくなることがあります。

また、肩や首の筋肉が緊張することで血流が悪くなり、頭痛やめまいを引き起こすこともあります。巻き肩が進行することで、これらの症状が慢性化することもあるため注意が必要です。巻き肩を放置すると、姿勢が悪くなり体全体のラインが崩れます。肩が前に丸まることで胸が狭く見えたり、猫背のように見えるため、外見に悪影響を与えることがあります。

当院の施術方法について

当院では「全身矯正」によって根本的な対応を目指しています。全身矯正は、体の骨格の歪みや不均衡を整えるための施術であり、特に姿勢や関節の状態を軽減することを目的としています。巻き肩のような姿勢の状態にも効果が期待できる場合があります。骨格矯正を行うことで、体のバランスを整え、筋肉や関節にかかる負担を軽減することができます。肩甲骨や胸椎の位置を整えることで、巻き肩の軽減が期待されます。特に肩甲骨を後ろに引き、胸を開く姿勢をサポートすることが可能です。

また、手技によるアプローチも行っています。体全体のバランスを整えるために、手技を使って骨格や筋肉に働きかけます。特に筋肉の緊張を和らげ、関節の可動域を回復させることに重点を置いています。肩や背中、首周りの筋肉を調整することで、姿勢を整え、巻き肩の軽減が期待されます。さらに、筋肉の緊張を解消することで、肩周りの柔軟性が高まり、自然な姿勢を保ちやすくなります。

軽減していく上でのポイント

巻き肩の軽減には、日常的な意識とケアが重要です。まず、姿勢が崩れると巻き肩が進行しやすくなるため、意識的に肩を後ろに引き、胸を開くように心がけることが大切です。デスクワーク中や立っているときも、背筋を伸ばし肩甲骨を寄せる姿勢を意識しましょう。パソコンやスマホを見る際には、画面を目の高さに合わせ、前かがみにならないよう注意が必要です。座っているときは椅子に深く腰掛け、足が床につくように調整すると効果的です。

肩甲骨を意識的に動かすことで、肩周りの筋肉の柔軟性が高まり、巻き肩の予防につながります。肩を後ろに引いたり、肩甲骨を寄せたりする動作を繰り返すのも有効です。また、背中や腰を支える体幹を鍛えることで、全体的な姿勢の安定性が高まり、巻き肩の軽減に繋がります。プランクやブリッジなどが効果的です。胸の筋肉が硬くなることで巻き肩が悪化するため、壁に手を置いて肩を後ろに引くストレッチや、両腕を伸ばして胸を開くストレッチも推奨されます。肩や背中の筋肉をほぐすために、肩を上下に動かしたり、肩甲骨を寄せる動作を取り入れるとよいでしょう。

ストレスが筋肉の緊張を引き起こし、巻き肩を悪化させることがあるため、リラックスする時間を確保し、深呼吸や瞑想などで精神的な緊張をほぐすことも効果的です。さらに、寝具や枕が合っていないと寝ている間に肩が圧迫され、巻き肩が進行することがあります。自分に合った枕を使用し、寝姿勢を見直すことも大切です。巻き肩を軽減するためには、日々の姿勢や運動、ストレッチを意識的に行うことが重要です。少しずつでも変化が見られることがありますので、焦らずに継続して取り組むことが大切です。

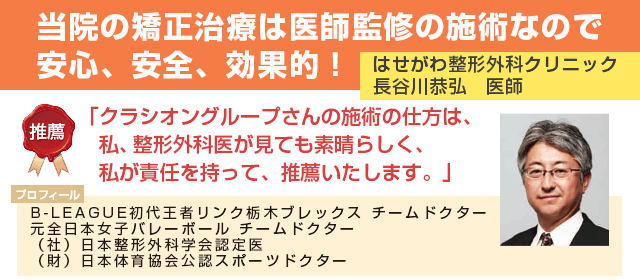

監修

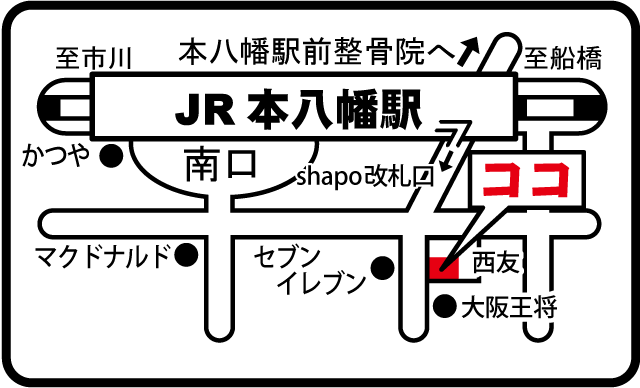

本八幡南口接骨院 院長

資格:鍼師、灸師

出身地:東京都江戸川区

趣味・特技:旅行、野球、お酒